Карла III (Испания) отмечает, что вирусы намного меньше бактерий и встречаются во всех экосистемах Земли. Они не являются клетками, не имеют собственного метаболизма, но способны размножаться в клетках других организмов, включая человека. Эта способность делает их вездесущей угрозой, хотя некоторые из вирусов могут сопровождать нас с рождения и даже быть полезными для нашего здоровья. Источник: The Conversation.

Эти крошечные инфекционные агенты могут передаваться несколькими способами. Есть вирусы, распространяющиеся при прямом контакте со слизистыми оболочками или кожей инфицированного. Другие распространяются по воздуху через небольшие капли, выделяющиеся при кашле или чихании, через укусы насекомых, через загрязненные поверхности. И, наконец, некоторые из них могут передаваться от матери к ребенку во время беременности или родов.

Скорость, с которой вирусы размножаются и изменяются (мутируют), позволяет им удивительно быстро адаптироваться к меняющимся условиям, уклоняться от иммунной системы и развивать устойчивость к лекарствам. Это способствует их быстрому распространению и делает глобальной угрозой для здоровья.

Болезнетворные вирусы и «вирусы-сироты»

Если заглянуть в человеческий организм, то можно обнаружить как патогенные, так и непатогенные вирусы.Первые, такие как вирусы простуды, гриппа, СПИДа, SARS-CoV-2 или полиовирусы, на протяжении всей человеческой истории оказывали глубокое влияние на общественное здоровье.

Однако некоторые вирусы, также вызывающие у нас заболевания, способны поселиться в организме бессимптомно, создавая устойчивые низкоуровневые инфекции. Существует предположение, что эти патогены способствуют поддержанию иммунной системы в готовности реагировать на новые инфекции. Но они также могут увеличить риск заболевания болезнью, вызванной непосредственно вирусом или, косвенно, через хроническое воспаление и активацию иммунной системы, как это происходит с герпевирусами.

Что касается непатогенных вирусов, таких как TTV (torque teno virus), их называют «вирусами-сиротами», поскольку они не связаны с каким-либо заболеванием. Однако изучение таких инфекционных агентов не менее важно важно, поскольку они способны вызывать клинические осложнения у людей с ослабленным иммунитетом и быть потенциальными возбудителями новых заболеваний.

Недавнее исследование медицинского факультета Вашингтонского университета (США) показало, что 92% здоровых людей содержат от одного до пятнадцати ДНК-вирусов в жидкостях своего организма, и что у каждого человека имеется собственный вирусный профиль. Большинство из этих патогенов представляют собой вирусы герпеса и папилломы, которые, наряду с полиомавирусами, аденовирусами и парвовирусами, представляют собой семейства инфекционных агентов, чаще всего обнаруживаемых в анализах здоровых людей.

Ретровирусы, транспозоны и бактериофаги

Особого упоминания заслуживают ретровирусы. Хотя их генетический материал представляет собой РНК, они способны превращать его в ДНК и интегрировать в наши гены, оставаясь в спящем состоянии на всю жизнь человека.Внутри этой группы есть так называемые «экзогенные ретровирусы», которые заражают клетки снаружи, а затем интегрируются в их ДНК. Именно так действуют вирус иммунодефицита человека (ВИЧ или СПИД) или лимфотропный вирус Т-клеток человека 1-го типа (HTLV-1).

С другой стороны, «эндогенные ретровирусы» именно эндогенно интегрируются в нашу ДНК. Эти последовательности, известные как HERV (эндогенный ретровирус человека), являются остатками инфекций, возникших на протяжении человеческой эволюции, они занимают примерно 8% нашего генома.

Транспозоны, известные как «прыгающие вирусы», поскольку они перемещаются внутри генома, также сопровождают нас с рождения. Судя по всему, они произошли от древних вирусов, когда-то очень давно интегрировавшихся в геном человека, а после утративших способность покидать клетки и становиться автономными элементами. Транспозоны могут вызывать мутации и изменять экспрессию наших генов, приводя к таким заболеваниям, как рак.

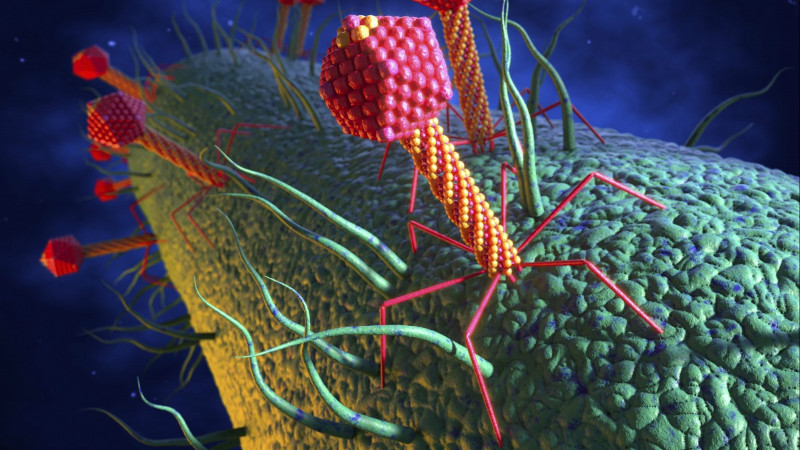

И, наконец, бактериофаги – вирусы, поражающие бактерии – очень широко распространены в человеческом организме, они играют решающую роль в регулировании нашей бактериальной флоры. Именно эти вирусы привлекают внимание специалистов здравоохранения, как потенциальные терапевтические средства для борьбы с бактериальными инфекциями, особенно в условиях растущей устойчивости бактерий к антибиотикам.

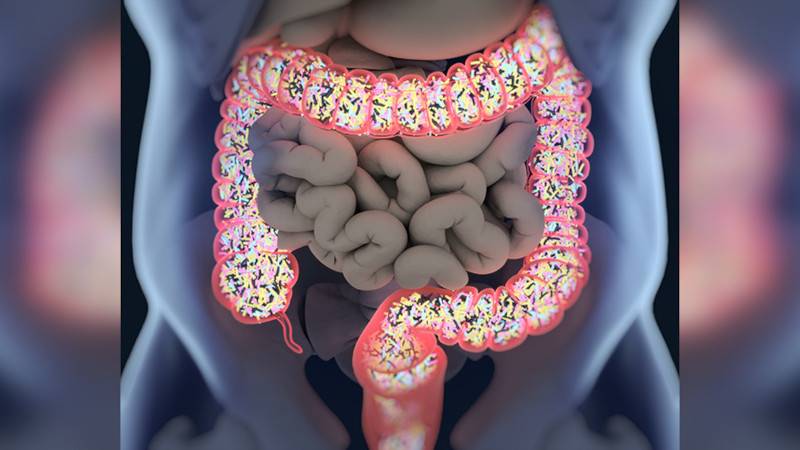

Важная роль вирусной микробиоты (вирома)

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что подобно тому, как у нас имеется бактериальная микробиота, существует также вирусная микробиота или виром – богатая и сложная, варьирующаяся от человека к человеку.Воздействие живущей в нас вирусной микробиоты, разнообразно и не всегда вредно. В частности, некоторые эндогенные ретровирусы эволюционировали и с некоторых пор обладают полезными функциями. Например, HERV-W играет важную роль в выработке синцитина – белка, имеющего решающее значение для формирования плаценты. Некоторые HERV выполняли важные функции в эволюции позвоночных, такие как регулирование выработки миелина, жизненно важного для эволюции мозга. И, напротив, активация других HERV, таких как HERV-K, приводит к боковому амиотрофическому склерозу (БАС).

Короче говоря, человеческая популяция представляет собой идеальную экосистему для вирусов. В наших организмах их великое множество, вирусная флора варьируется в зависимости от человека и может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье. Исследования этой флоры – вирома – открывает новые и захватывающие возможности для медицины будущего.